Me llamo Julia, tengo 72 años y soy viuda.

Durante meses, mi vida giró alrededor de la boda de mi nieta Clara, la primera nieta. Esa clase de evento que una espera con el corazón abierto, como si todo lo vivido tuviera sentido en un solo día.

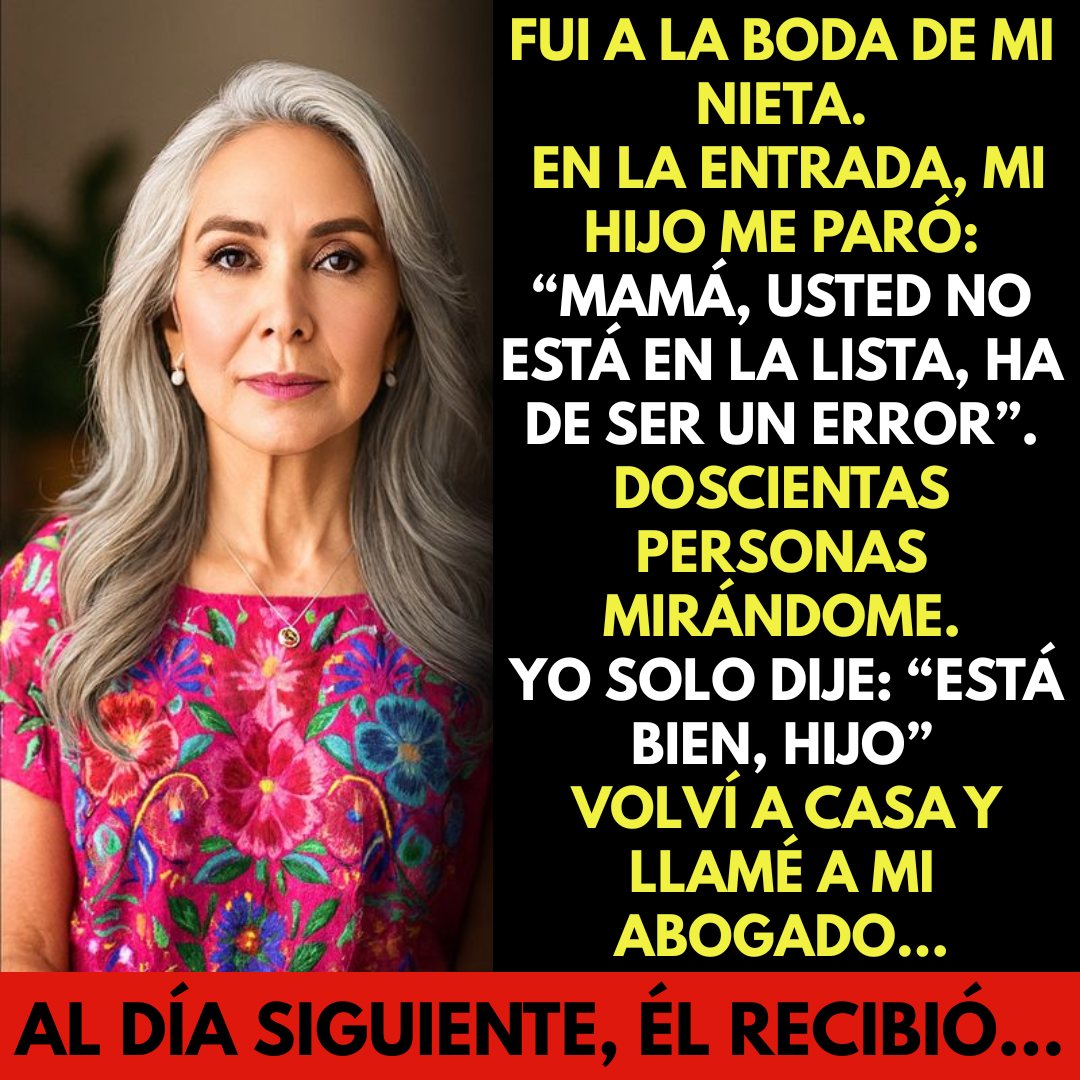

Me arreglé como nunca: vestido rosa de seda, collar de perlas heredado, el perfume que solo uso en ocasiones importantes. Quería que Clara me viera y pensara: “Ahí está mi abuela, orgullosa, feliz… presente.”

No sabía que mi propio hijo ya me había asignado otro papel: el estorbo.

Cómo terminé pagando una fiesta que no me quería dentro

Unos meses antes, mi hijo Ricardo y mi nuera Sonia llegaron a mi casa con esa dulzura ensayada que usan quienes vienen a pedir algo grande.

—“Mamá, las cosas están difíciles… y queremos la boda de los sueños para Clara.”

Yo, como tantas madres, hice lo que siempre hago: abrí el corazón… y la cartera.

Me mostraron presupuestos, lujos, “necesidades”, detalles que parecían obligatorios. Y yo pagué. Todo.

Contratos, proveedores, transferencias, facturas. Mi nombre estaba en cada servicio. Era mi firma la que sostenía esa noche.

Y aun así, nadie me aseguró lo más básico: mi lugar.

La entrada que me partió en dos